L’Italia, non ha mai conosciuto una sua Rivoluzione, come quella francese, ad esempio.

Vale a dire cioè, un traumatico passaggio da una forma dello Stato, ad un’altra, attraverso un moto popolare che lasci nel passato le vecchie forme della rappresentanza politica e statuale, e ne costruisca di nuove.

Non è stata una Rivoluzione il fascismo, che ha lasciato il re al suo posto, e in larghissima misura non ha modificato il materiale assetto amministrativo del Paese; non lo è stata la Seconda Guerra Mondiale, con la disfatta italiana e il colpo di stato del 1943 che cacciò via Mussolini, cui seguì l’organizzazione di una Resistenza, in particolare nel Centro-Nord d’Italia, che condusse, insieme agli Alleati, alla Liberazione del Paese, ma senza cambiarne la struttura amministrativa, e, grazie alla successiva Amnistia, recuperando al servizio dello Stato, e di parti palesi e/o occulte di esso, tanta parte della vecchia amministrazione fascista, in particolare nelle funzioni di governo dell’ordine pubblico.

Non fu una Rivoluzione, l’annessione dei vari stati italiani, dal 1848 in poi, al Regno di Sardegna; e non lo fu l’impresa dei Mille di Garibaldi che pose fine al Regno delle Due Sicilie, per consegnarne il governo a Vittorio Emanuele II.

L’assenza di un reale moto rivoluzionario, nel nostro Paese, ha fatto sì che, nel tempo, la continuità amministrativa, e delle concrete forme e gerarchie di organizzazione sociale ed economica, sia stata assicurata sempre, anche nel passaggio da un regime all’altro, compresa la nostra attuale Democrazia, da equilibri contrattati tra detentori di poteri diversi, spesso in segreto, e, spesso, con l’intervento e la partecipazione di poteri criminali organizzati, anche con mire di natura politica.

Si potrebbe dire, che il raggiungimento dell’unità nazionale, da sempre osteggiato in particolare dal papato, ed i suoi successivi sviluppi statuali, sino ad oggi, non ha mai realmente messo in discussione l’assetto dei poteri reali nella società, privilegiando sempre la proprietà ed il potere economico che, spesso, si è direttamente impegnato in politica anche per salvaguardare i propri interessi, o, come per l’affermazione del fascismo, ha finanziato direttamente chi gli assicurava il mantenimento delle posizioni di potere acquisite.

I territori d’Italia cambiavano bandiere e governi, ma l’assetto sociale, con le sue classi privilegiate, e con le sue classi subordinate, restava esattamente il medesimo, tranne ovviamente, eccezioni di vario tipo, ma tutte rientranti, grosso modo, nel medesimo schema.

Una Rivoluzione, anche delle coscienze, in senso illuministico, non è mai avvenuta nel nostro Paese; e quelle correnti di pensiero, che più direttamente di altre si richiamavano non solo ad una dottrina illuminista, ma potremmo dire anche ad un’etica illuminista, non sono mai state capace di darsi vere radici popolari, in Italia, finendo col restare sempre minoritarie.

Dai mazziniani nel Risorgimento, fino a Giustizia e Libertà, nel Secondo Dopoguerra.

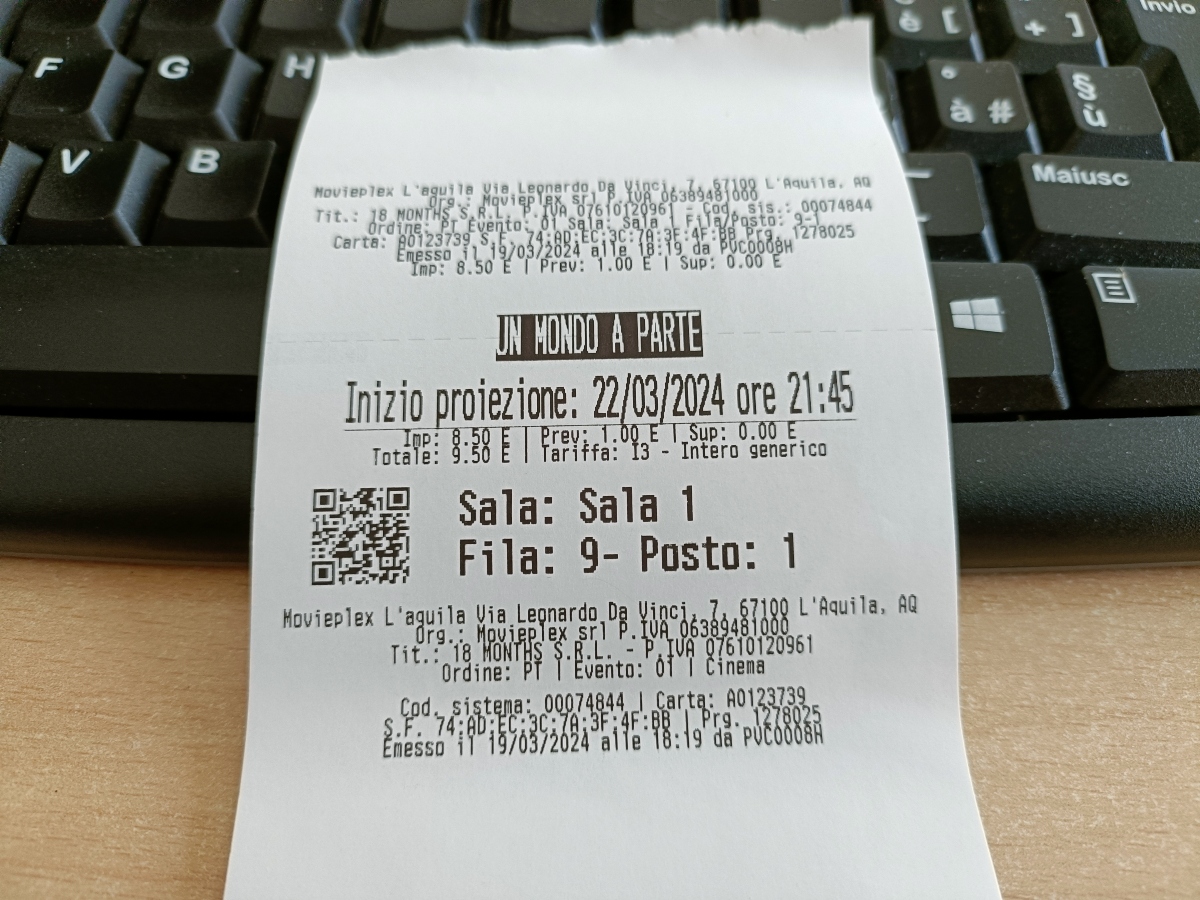

M’avvicino con questi pensieri, a guardare il film “L’abbaglio”.

Penso alla brutale repressione operata da Nino Bixio, nei confronti dei contadini di Bronte, che, con l’arrivo di Garibaldi, pensavano fosse finalmente possibile prendersi le terre del latifondo degli eredi dell’Ammiraglio Horatio Nelson, vincitore della battaglia di Trafalgar contro Napoleone.

Perchè in Sicilia, le speranze di riscatto sono sempre passate per la lotta contro il latifondo e contro le terre lasciate incolte, e per la distribuzione delle terre ai contadini: ancora nel 1947 si alza la repressione contro i contadini, quando la mafia, sempre al soldo dei proprietari terrieri, e fattasi essa stessa proprietaria e capace di contrattare il proprio status col nuovo potere politico, compie la strage di Portella della Ginestra per mano di Salvatore Giuliano.

E come diversamente potremmo interpretare la stagione mafiosa delle stragi e degli omicidi eccellenti, tra gli anni ‘80 e gli anni ‘90 dello scorso secolo, se non come la ricerca di nuovi interlocutori politici, capaci però di mantenere in piedi antichi assetti di potere, economico e politico, innanzitutto ?

Sin dal titolo, il film si confronta con la distanza, tra gli ideali di chi, concretamente pose sé stesso al servizio di una visione del futuro, e la realtà dei comportamenti delle classi dirigenti, capaci di determinare, talvolta fin nei minimi particolari, la direzione dei cambiamenti, e quindi i futuri assetti sociali, economici e politici.

E il titolo stesso del film, è una definizione e una misura di questa distanza ; talmente tanto da grande da costituire un abbaglio (offuscamento della vista, errore, sbaglio ).

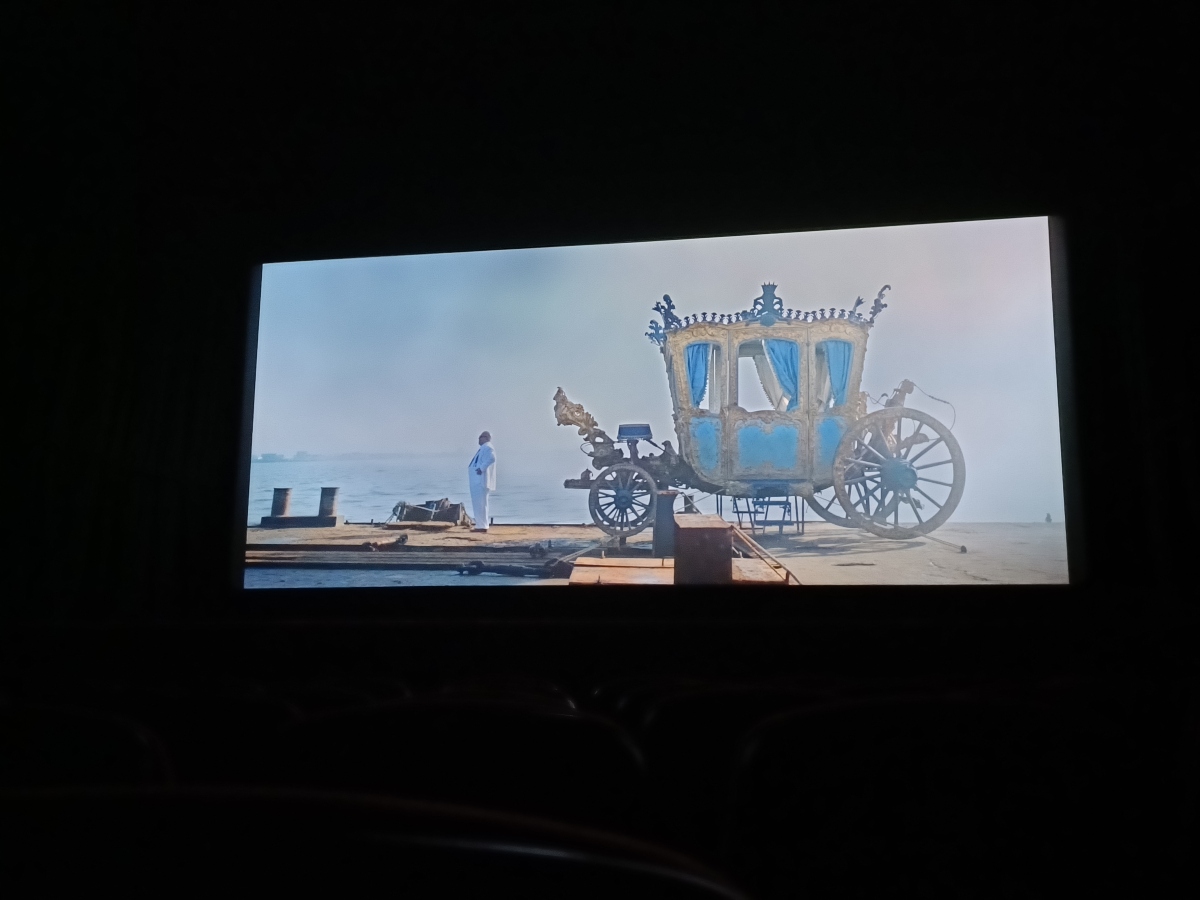

In realtà, mi sono avvicinato al film, anche avendo presenti le parole del libro di Tomasi Di Lampedusa, e le immagini, che Luchino Visconti, seppe creare del “Gattopardo”, e mentre guardavo il film, non ho potuto fare a meno di porlo a confronto con un altro grande racconto cinematografico: “La Grande Guerra”, di Mario Monicelli.

Il regista, tiene, per tutto il film, due angoli di visuale diversa, tra l’Italia idealista, capace di sacrificio disinteressato di sé, e l’Italia che si arrangia, pensando in primo luogo a sé stessa, e alla propria pancia, pur se talvolta capace di gesti eroici e memorabili contro un potere oppressivo e indifferente. L’Italia del tenente colonnello Vincenzo Orsini, un davvero convincente Toni Servillo; e l’Italia di Tricò e Spitale, due centratissimi Ficarra e Picone.

E nel finale, li riunisce in una consapevolezza reciproca: quella di una tacita convivenza tra chi continua ad arrangiarsi per sopravvivere – e anche per avere qualche agio – e chi comprende la sconfitta delle proprie tensioni ideali, affogate dentro la necessità di mantenere intatte ed immutabili le più profonde strutture del potere.

E tutto il film, corre lungo due paralleli binari, che s’incontrano e scontrano, solo perché i sussulti delle circostanze – una guerra – lo permettono e l’obbligano, finendo, almeno in parte, col contaminarsi a vicenda, ma senza che questo scalfisca l’identità più vera di ciascuno.

Il ruolo sociale resta comunque immutato: con l’idealista che da comandante militare diviene Senatore del nuovo regno, e con chi si arrangia, che continua ad arrangiarsi, ma in giacca e cravatta. Il film getta, anche per questa via, una luce su certe divisioni sociali che ancora oggi non riescono a vincersi: con pezzi di società, anche abbiente e culturalmente formata, che resta separata dalle classi subalterne, pur predicandone, e talvolta praticandone, l’emancipazione, mentre queste invece cercano scorciatoie per partecipare anche loro ad un banchetto più largo ed agevole, anche a costo di violare le Leggi e di finire con l’odiare proprio chi invece vorrebbe innalzarle ( anche se talora, quel che si predica è molto distante da quel che si pratica ).

Da una parte, il racconto picaresco di due uomini ai margini della società; dall’altra, il racconto delle anime diverse che innervarono il bisogno degli italiani, di riconoscersi cittadini di un unico Paese e di una cultura larghissima e grandemente sfaccettata.

Alle spalle di questi racconti, per accenni significativi, il film indica le trame sotterranee che consentirono l’impresa: in primo luogo, il ruolo della mafia, e quindi dei poteri reali della Sicilia che decisero di cambiare il loro riferimento nazionale, in presenza di un mutamento dello spirito dei tempi, per ottenere una nuova ( perché adatta ai tempi mutati ), e più solida garanzia di mantenimento degli equilibri e dei ruoli sociali già assegnati, che alcune correnti del pensiero risorgimentale ( tra cui il repubblicanesimo di Mazzini ad esempio ), avrebbero potuto mettere in discussione. In secondo luogo, la scelta – realistica e fondata, sul piano della lettura delle condizioni di quel momento storico – di puntare sul re Vittorio Emanuele II per dare una fisionomia al nuovo Stato ( anche attraverso accordi segreti tra i vari soggetti che parteciparono, o favorirono quell’impresa ), piuttosto che aspirare non solo alla costruzione di uno Stato unitario, ma anche ad una sua profonda riforma sociale economica ed istituzionale.

Meccanismi e ruoli, e dinamiche che ancora oggi riverberano i loro effetti e che ancora oggi, magari in mutate forme, si replicano però identici nella sostanza: “perché tutto sia cambiato, affinché nella realtà, nulla cambi”, secondo il terribile auspicio/vaticinio del “Gattopardo”.

Il film col suo doppio registro di amara ironia per un verso, e di consapevolezza rassegnata, per l’altro, insegue una trama che, ad un certo punto, mette i due popolani, Tricò e Spitale, di fronte ad una contingenza simile a quella affrontata da Jacovacci e Busacca ( Sordi e Gassman ) nel film che rievoca l’Italia della Prima Guerra Mondiale.

L’Italia popolana, sottoproletaria, si potrebbe dire usando un riferimento Pasoliniano, ha sempre una speranza di redenzione quando sceglie, malgrado sé stessa, la parte giusta dove essere nelle contingenze estreme, perché capace forse, primariamente, almeno di riconoscere negli altri la propria stessa fragile umanità.

Ma l’Italia, complessivamente, non sembra essere capace di essere all’altezza dei suoi momenti migliori. La sintesi viene tracciata sempre dal cinismo e dall’accomodamento, non senza, spesso, spargimento di sangue innocente.

E colpisce, in questo momento storico, veder rievocata la lotta tra due eserciti, che considera disonorevole il coinvolgimento dei civili, donne e bambini primariamente ( anche se nessuna popolazione civile è stata risparmiata, fino in fondo, in nessuna guerra ), mentre invece la pratica della guerra odierna, vede oggi, per numero di vittime e di danni, coinvolta in primo luogo la popolazione civile, e solo in minima parte, gli eserciti belligeranti.

La rievocazione storica del film tiene conto in modo sostanziale del reale andamento dei fatti dell’epoca, permettendo al racconto di procedere coerentemente fino al suo epilogo/apologo, e finisce col lasciare in bocca l’amara soddisfazione di conoscere già il finale della storia, qualunque esso sia, perché iscritto dentro un moto storico che si preoccupò prima di tutto, e per lungo tempo, di contenere le rivendicazioni sociali di chi chiedeva maggior riconoscimento umano, politico ed economico, per le persone in quanto tali, in quanto cittadini e cittadine eguali, fino ad arrivare poi col fascismo al tentativo di strozzare definitivamente ogni possibile rivendicazione organizzata delle classi subalterne, per giungere infine ad una Repubblica, che ha sperimentato una lunga e drammatica stagione di sangue, tra terroristi, eversori anche di Stato e criminalità organizzata, il cui scopo primario, era esattamente lo stesso di sempre: consentire a chi già comandava, di continuare indisturbato a comandare, e a guadagnare.

Forse è un film da proiettare nelle scuole, perché si comprenda fino in fondo se, per raccontare una storia, sia più vicino alla verità chi posi un occhio attento sui singoli avvenimenti, o chi invece cerchi di ricostruire, dalla trama dei singoli avvenimenti, quanto il passato influenzi il presente, e quanto il futuro, sarà determinato dalle azioni presenti.

Personalmente, mi piacerebbe molto che il carattere migliore degli italiani, non si riveli solo in tragici momenti di crisi e di conflitto, ma possa invece essere lasciato libero di determinare il futuro del Paese, anche nell’ordinarietà del vivere.

Ma questo, è un altro film.