“La presa del dito wuxy”

La potentissima, misteriosa e segreta presa di kung-fu, con la quale il Panda, sconfigge il terribile Leopardo delle Nevi. Una di quelle cose che noi Occidentali – che abbiamo qualche infarinatura di arti marziali, prevalentemente acquisita dalla visione di una schiera, più o meno nutrita, di film di combattimento – pensiamo possibile esista, perché siamo affascinati dall’armonia, dalla forza, dalla velocità che sembra caratterizzare una lotta combattuta nello stile delle arti marziali, e pensiamo che in esse, ci sia qualcosa di magico; qualcosa capace di sopravanzare i limiti dell’umano.

D’altra parte, nella nostra memoria, ci sono centinaia di combattimenti nei quali l’eroe, o l’eroina, sconfigge senza apparente fatica decine e decine di avversari, centinaia, talora, con la sola grazia di mosse acrobatiche al limite dell’assenza di gravità, e la calma serena di chi sa di possedere una forza interiore invincibile. E ci sono centinaia e centinaia di combattimenti, in cui l’eroe, o l’eroina, è portata dai colpi dei suoi avversari, al limite della vita, e, nonostante questo, resta capace di un ultimo guizzo che sconfigge tutti, o che consenta di scampare alla morte, in attesa di riprendere le forze e con nuova e più decisa determinazione, sconfiggere il nemico, nel combattimento finale.

Può esistere allora, qualcosa capace di mutare un combattimento impari, in una vittoria: un mistico potere che, evocato, ribalti le sorti di un conflitto, e consegni la vittoria al meritevole, o alla meritevole.

“La città proibita”, è un mazzo di carte, nel quale siano mischiate insieme, le tradizionali carte napoletane, con quelle da poker, e magari anche con qualche mazzo di tarocchi, che consegni a tutti un futuro in cui, ognuno, avrà ciò che davvero merita.

I mazzi mischiati insieme, sono sparsi su un tavolo che racconta la mutazione delle nostre città e le sue ricadute nella vita quotidiana di ciascuno, mentre si dipana un film di rivincita, tipico delle filmografie di arti marziali cinesi, e una storia giallo-sentimentale che, una volta di più, rivela l’umana meschinità che cerca di contrabbandare il proprio egoismo per ideali, più o meno alti.

Le carte, s’incastrano tra loro quasi perfettamente, se si dia per buona l’ipersonica abilità guerresca della protagonista femminile, alcuni duelli della quale, fanno il verso a Bruce Lee che combatte contro Chuck Norris all’interno del Colosseo.

In particolare però, è lo sfondo, la tavola su cui il gioco delle carte si rivela e svolge, a rendere credibile tutto l’intreccio.

Il film non spiega, in quale modo si sia arrivati ad un panorama urbano come quello raccontato, ma ne coglie alcune precise dinamiche odierne, capaci di colpire forte, e farci pensare.

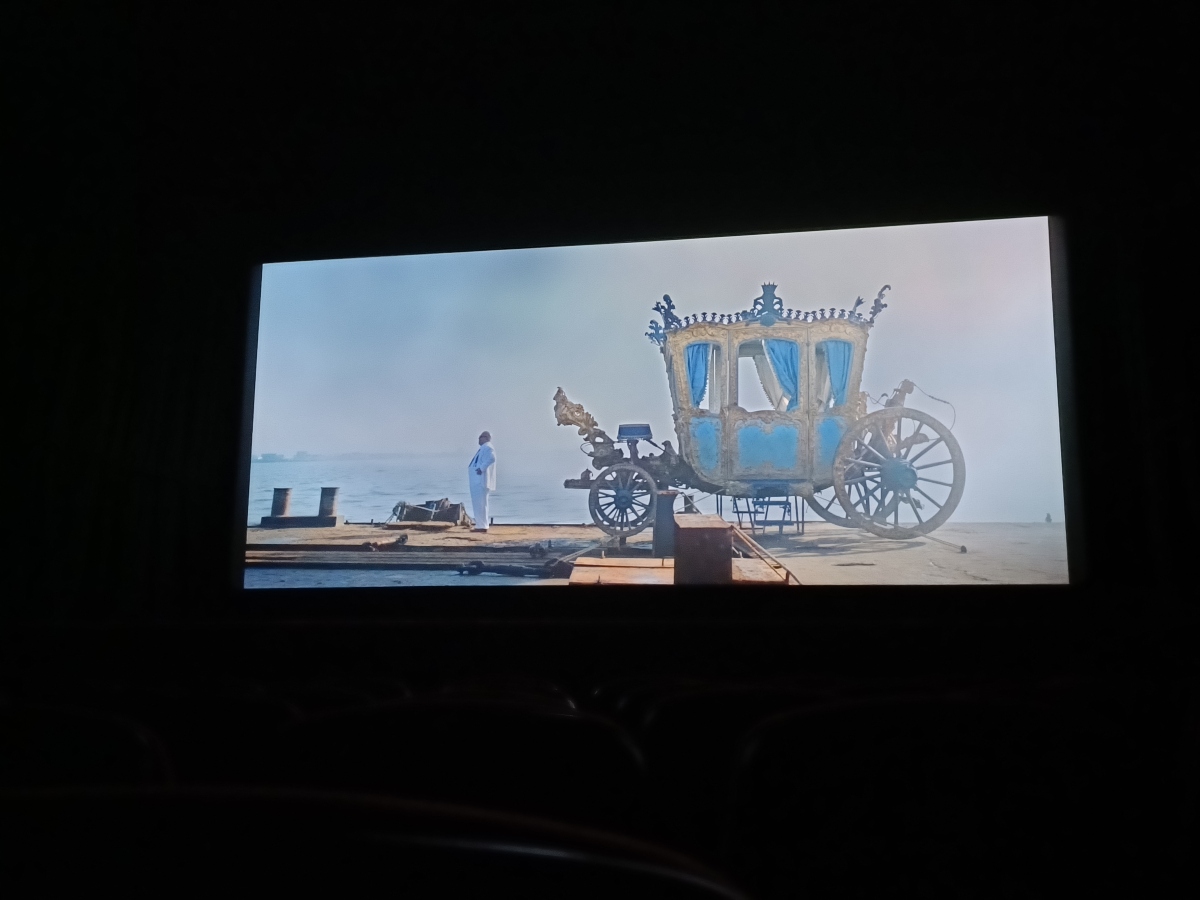

Il film si svolge a Roma, e, in particolare, nei quartieri limitrofi alla Stazione Termini; a Piazza Vittorio. Se ci si volesse divertire un po’, si potrebbero prendere certe scene contenute in film di fantascienza, tipo “Guerre Stellari”, o “Valerian e la città dei mille pianeti” ad esempio, e vedere come sono stati lì rappresentati mercati o bar intergalattici, in cui ciascuna specie dell’universo vende le proprie mercanzie, o chiacchiera bevendo qualcosa, e porle poi a confronto con le scene della Roma in cui ogni etnia del mondo, apre le proprie bancarelle, per vendere prodotti, quasi tutti d’origine cinese e estremo orientale.

Le lingue diverse trovano un modo d’intendersi. Le culture culinarie, trovano il modo di mischiarsi; il modo di vestire si ibrida; le acconciature si assomigliano, e tutte, e tutti, adeguano l’accento delle parole, ad un romanesco che frequenta gli stessi luoghi del “Delitto al ristorante cinese” del 1981, con Tomas Milian, e l’incipit de “Il ritorno del Monnezza” con Claudio Amendola, come se la regia di Gabriele Mainetti volesse farci fare un giro turistico per una Roma che ha una lunga frequentazione con la comunità cinese.

Ed è esattamente qui, che le dinamiche dei processi migratori degli ultimi trenta anni, almeno, costeggiano tutta la trama del film.

Coi processi migratori si convive, senza tante discussioni razziali, cercando equilibri e solidarietà e gestendo i conflitti col confronto, oppure si vagheggia una purezza mai esistita, da ultimo villaggio gallico che sempre resiste alle armate di Cesare, come in un fumetto francese.

I processi migratori, governati dal solo mercato, producono una competizione interna tra migranti, e tra etnie, e, all’ultimo arrivato, sempre sotto ricatto, spetta la casa peggiore al costo più alto; il lavoro più faticoso e meno pagato; la servitù più o meno consapevole, al piccolo criminale di turno, che, almeno, ha il pregio d’essere esplicito nel rappresentare una società divisa in vari gradi di subordinazione: dalla schiavitù, alla fatica dei processi di integrazione. E chi è all’ultimo gradino della scala, attende che arrivi qualcuno più fragile di lui, per avanzare di una piccola posizione, e lasciarsi indietro un nuovo disperato in cerca di redenzione.

La criminalità organizzata, non è solo un prodotto tipico italiano da esportazione, ma anche una possibilità che esiste per altre comunità che importano in Italia le loro forme di mafia.

Le seconde generazioni, i nati e le nate in Italia, da genitori immigrati, possono rifiutare completamente il proprio mondo d’origine, e decidere d’esprimersi, anche artisticamente, secondo stilemi internazionali, ma nella nostra lingua, cercando nelle forme del linguaggio moderno una sintesi della propria diversità e nel contempo della propria appartenenza ad un territorio che, per secoli, ha subito invasioni e dominazioni d’ogni genere e colore; oppure, si può restare legati al proprio retaggio culturale, tradizionalista, e puntare ad una crescita “piccolo borghese” che consenta, lentamente, di migliorare le proprie condizioni materiali e quelle dei propri figli.

Lo stesso inizio della storia, in Cina, a migliaia di chilometri da noi, sottintende una dinamica globalizzata, delle scelte che, apparentemente, possono riguardare solo una porzione, della popolazione mondiale, mentre invece possono riguardare tutte e tutti, ed entrare nelle nostre vite, con la stessa violenza di un uragano che colpisce New York, perché, in Giappone, una farfalla ha sbattuto le ali.

A me piace, chi sappia raccontare una storia, senza dover stare a spiegarla, ma mostrandola, semplicemente. I combattimenti, gli amori giusti, e quelli sbagliati, servono solo ad arrivare ad una conclusione in una certa misura cara al regista Mainetti ( “Lo chiamavano Jeeg Robot”, “Freaks out” ), che assegna a ciascuno, una fine degna del loro agire, e, a qualcuno, il ruolo di vittima innocente, come accade nel vivere, dove purtroppo, c’è sempre qualcuno che non meriti il dolore o la sconfitta dei propri sogni, e che invece vive il dolore e la perdita, pur se senza colpa.

Roma incontra la Cina, e il Bangladesh, e l’Africa e… e rivela che la vera natura, e forza, della “presa del dito wuxy”, non è la furia vendicatrice, ma la forza sovvertitrice e rivoluzionaria dell’amore.

Nel quartiere, tra le vie che si percorrono ogni giorno, se si abbia la curiosità d’incontrare l’altro, si costruiscono relazioni; dalla curiosità può nascere la conoscenza e il reciproco aiuto, perché s’hanno davanti persone, e non stereotipi ( nel bene e nel male ), e si può persino sperimentare il guanciale nelle zuppe cinesi, e finire col diventare cuoco allo stesso modo del padre di Kung-Fu Panda, che faceva da padre, e da madre, ed era sempre lui, a portare il bambino a scuola.

“Qui, tutto è permesso, e niente è importante; da noi, niente è permesso, e tutto è importante”.

Ogni tanto, il cinema aiuta a pensare che sia possibile abitare in un luogo in cui tutto sia permesso ( quel che non faccia male ad altri ), e tutto sia importante.