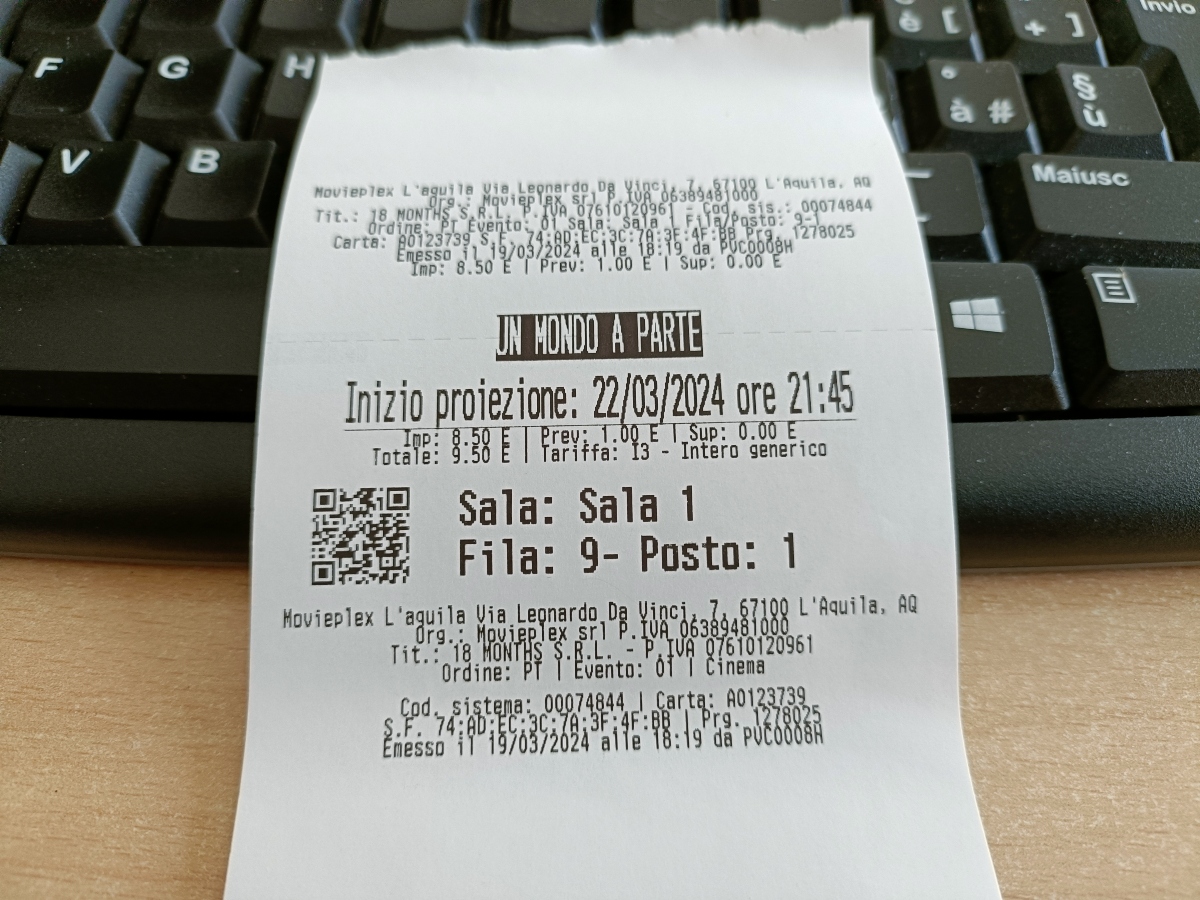

La prima cosa che arriva, dritta nello stomaco, andando al cinema, per vedere “Barbie” è la strabocchevole quantità di ragazzine, tra le undici e le sessantasette primavere che si accalcano per entrare. La loro stragrande maggioranza indossa il rosa. Negli accessori, o nei vestiti, o nelle scarpe, e chi non indossa nulla, ha il sorriso rosa.

Io, che sono quasi l’unico maschietto presente al cinema, tranne qualche sparuto adolescente che è evidentemente entrato solo per tentare di far colpo su qualche giovane donna del gruppo ( la mia è una generalizzazione autoaccusante ovvio ), capisco, improvvisamente, di non essere in una sala in attesa di vedere un film, magari uno di quelli che strappano tantissimi biglietti al botteghino, ma di star per assistere ad un rito collettivo di autoliberazione.

Le persone che sono lì, sono in attesa di identificarsi in qualcuno, o in qualcosa; o sono lì per ascoltare parole che hanno, vagamente, nella testa, ma che non riescono ad organizzare in una narrazione organica e completa, capace di fornire risposte.

L’inizio del film consente alla regista, di perculare Stanley Kubrick, fornendo così, oltre a qualche sana ed incredula risata, appena si capisca il gioco citazionista, già una prima indicazione della direzione che s’intraprende: prendere il modello maschile e rivoltarlo contro sé stesso.

Il che potrebbe essere visto come l’espressione di una voglia di rivincita, sullo stesso terreno maschile, quello del potere, oppure come il riconoscimento, inconsapevole, di una vera subordinazione culturale: non ci sono altri modi di gestire il potere, se non quelli consacrati dalla supremazia maschile; l’unica cosa che resta da fare è scalzare il maschio, ed innalzare la femmina, ma senza cambiare schema.

Margot Robbie, è Barbie stereotipo, la Barbie cui tutti pensiamo, quando pensiamo al giocattolo che ha colonizzato l’immaginario femminile, e non solo.

Ed è straordinariamente attrice, mentre interpreta un simulacro dai fianchi morbidi e la vita stretta, il gran seno, ma, totalmente asessuata. Senza capezzoli, senza vagina, senza desiderio.

Consapevole d’essere un giocattolo, e fiera d’esserlo; felice delle proprie giornate trascorse a riepilogare elementari fantasie di spensieratezza, nel mondo che non conosce bollette o cartellini da timbrare: nell’autoconsapevole mondo Mattel che tenta di riassumere in sé ogni possibile Barbie della realtà. Dalla Barbie disabile a quella sovrappeso, alla Presidente nera. Perchè il mondo del giocattolo deve avere una relazione con la realtà e, non solo ricomprenderla, ma accoglierla: ri-conoscerla e darle il suo posto speciale nel mondo. Senza escludere nessuno, ma aggiungendo. Chiunque ha il suo posto d’onore, e i suoi quindici minuti di notorietà, nel mondo che produce fatturato.

E si può decidere d’essere donna, a tutto tondo, anche se ad ispirarti è un giocattolo rosa e non Rita Levi Montalcini. Alla fine, forse, è il risultato, che conta, o no ?

Il film gioca a citare altri film ( “Chi ha incastrato Roger Rabbit”, quando Barbie esce in una automobile cartoon dal suo mondo, per entrare nella realtà; “Matrix”, quando vuole sfuggire al suo ritorno nella “scatola”, dopo essere stata prelevata dagli agenti speciali… ad esempio ) e dipana la sua trama a partire dalla relazione tra Barbie e Ken, un notevole Ryan Gosling, in grado di rivaleggiare con la sua Barbie nell’impersonare lo stereotipo di un maschio moderno, oscillante tra un ruolo ancillare, nei confronti della donna e il vagheggiamento di un dominio, condiviso però, dalle donne minigonnate e sensuali, il cui unico compito nella vita, dovrebbe essere quello di portare birre al maschio e ascoltarne rapite le infantili vanterie, ed essendo felici di farlo, lavaggio del cervello a parte.

Ma Barbie, gioca su molti piani.

Ad esempio, inscena il classico conflitto statunitense, dentro la famiglia; una famiglia che, in questo caso, non ha uomini, ma una madre ed una figlia, ed è una famiglia, egualmente. La figlia si allontana dalla madre, che ancora giocherebbe con le sue bambole, ma finisce col riavvicinarsi quando il capo dell’azienda inizia a riconoscere che possa esservi del buono, sul piano del fatturato, rispetto alle sue idee di rappresentare la depressione che colga una donna nell’affrontare i suoi quotidiani e reali affanni.

Costruisce una complessa relazione tra realtà e finzione: una realtà vista da una donna che pensi d’essere perfetta, e non contempli alcuna sfumatura nell’interpretare quanto le accade intorno e vicino. Ma resta capace di scoprire la grande bellezza di una donna ormai anziana seduta alla panchina di una fermata del bus, esattamente come potrebbe fare un Forrest Gump qualsiasi.

Finisce a farsi foto segnaletiche, come accadrebbe ad un alieno che non comprenda le regole terrestri e scopre che dal patriarcato, si può solo fuggire, rifugiandosi in un mondo di favola, perfetto, dal quale è però uscita, per aver commesso il peccato originale d’aver pensato alla morte, e d’aver ignorato la possibilità di dar vita, visto che l’inquietante bambola incinta, è immediatamente uscita di produzione e, visto che, in uno splendido conflitto con Ken, rivendica la propria, piena asessualità, come se fosse questa, nella realtà, la chiave di una inaccettabile subordinazione al maschio.

Svela la propria natura di prodotto consumistico ( fascista… pasolinianamente ), proprio mentre invece tende la mano per aiutare; incontra la capostipite del suo mondo, come fosse l’avatar di un libro di William Gibson, o l’Albus Silente che nella scena finale dei “Doni della morte” abita la mente di Harry Potter e scopre che la storia di Adamo ed Eva è solo un modo per dare una veste sacra ad un predominio non comprensibile.

Finisce col combattere il maschilismo tossico, ma senza riuscire a coglierne il più intimo aspetto di prevaricazione produttiva e capitalista ( il capo azienda, che si fa chiamare “madre” ).

Barbie, alla fine, affronta, in modo assolutamente brillante e determinato il problema di una vita femminile che debba sempre rispondere alle attese del maschio, contemplando in sé tutto, e il contrario di tutto; un maschio, per di più, estremamente puerile e fatuo ( pur nella straordinaria autoironia di Ken Gosling ), ma non giunge fino a svelarne l’ultimo volto, quello, appunto, dello sfruttamento capitalistico, che, in nome del mercato, può persino essere disponibile a consentire spazi alle donne.

D’altra parte, una volta ristabilito l’ordine a Barbieland, agli uomini è concesso qualche incarico minore, esattamente come alle donne nel mondo reale. Replicando, e riproducendo una struttura del potere che sembra immutabile e che deve esserlo, se fa fatturato.

A me sembra che tutto sia lasciato, comunque, alla scelta individuale. Una individualità che solo in casi di vera difficoltà, può accettare di farsi collettività e di includere in sé l’unica Barbie capace di autodeterminazione e di visioni diverse. La Barbie stramba, uscita malconcia dal suo confronto con un umano che, evidentemente, le chiedeva di uscire dal proprio ruolo di oggetto passivo e standardizzato. E forse, è proprio questa, la cifra di questi tempi.

Una individualità che si vuole sovrana e che però è sola, dinanzi alla spietatezza del Mercato, senza soggetti intermedi entro i quali costruire relazioni e affettività e complicità e direzioni da intraprendere.

La Barbie stereotipo, forse, dopo aver temuto la morte, all’inizio del film, cerca di fondare la vita, alla fine, lasciando da parte i tacchi, ma colorandosi le unghie dei piedi.

La regista Greta Gerwig, ci mette di fronte ad un continuo gioco di specchi; di trovate brillanti; di fronte al luccicare continuo di una favola che aspetta solo di uscire dallo schermo per surclassare l’impacciato protagonista della “Rosa purpurea del Cairo”, ma senza concederci una sintesi finale.

Di certo, Barbie, è un film che gli uomini dovrebbero vedere.

Non foss’altro, perché la bellezza di Margot Robbie, da sola, senza neanche l’ausilio della sua inscalfibile e americanissima fiducia nel futuro, e della sua femminilissima capacità di svelare il cuore della realtà senza girarci troppo intorno – ma con la giusta dose di sensibilità – ci riduce a un pizzico, come si dice ad Aquila.

E magari ci farebbe smettere di pensarci come monumenti in sella ad una cavallo rampante.